PRISONNIERS DE LA PELLICULE

- Marina Drozdova

- Jan 3, 2024

- 6 min read

Nous poursuivons nos recherches au sujet suivant :

«Les groupes cinématographiques internationaux en France dans les années 1920-1950».

La recherche détaillée et le tournage documentaire à ce sujet sont très importants, car cette nouveauté a influencé le futur langage visuel dans de multiples dimensions.

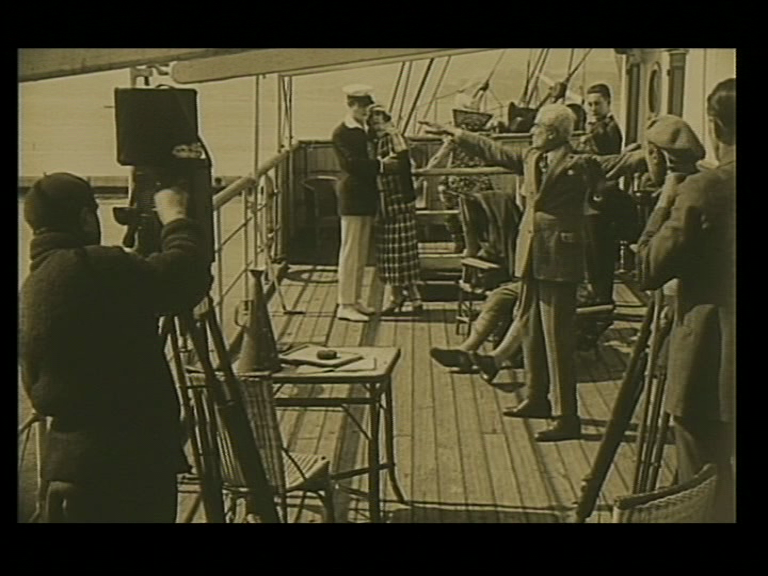

Cette recherche est intrigante sur certains points clés.

Premièrement, dans les années 1920 et 1930, de nombreuses équipes de tournage étaient présentes sur les plateaux de tournage en France, y compris des personnes originaires de différents pays, dont l'Allemagne, la République tchèque, la Russie et la Serbie. Un Melting pot après la Première Guerre mondiale et les événements révolutionnaires. Ils ont mis en commun leurs idées en matière de cinématographie et leur expérience technologique et de production, ce qui a donné lieu à des résultats de mise en scène extraordinaires.

Deuxièmement, c'est dans ces cercles cinématographiques internationaux que l'idée d'un Hollywood Européen a été activement mise au point. Ainsi que l'idée de coproductions internationales, qui est devenue la clé du cinéma mondial dans un demi-siècle.

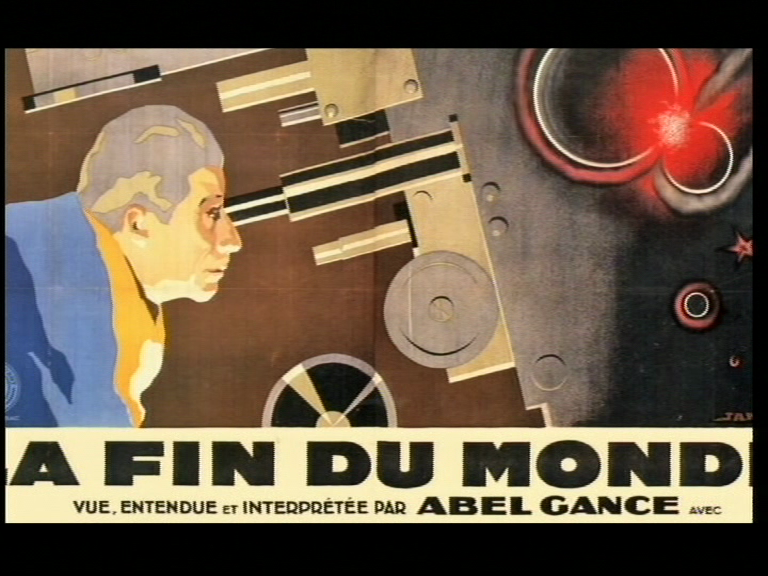

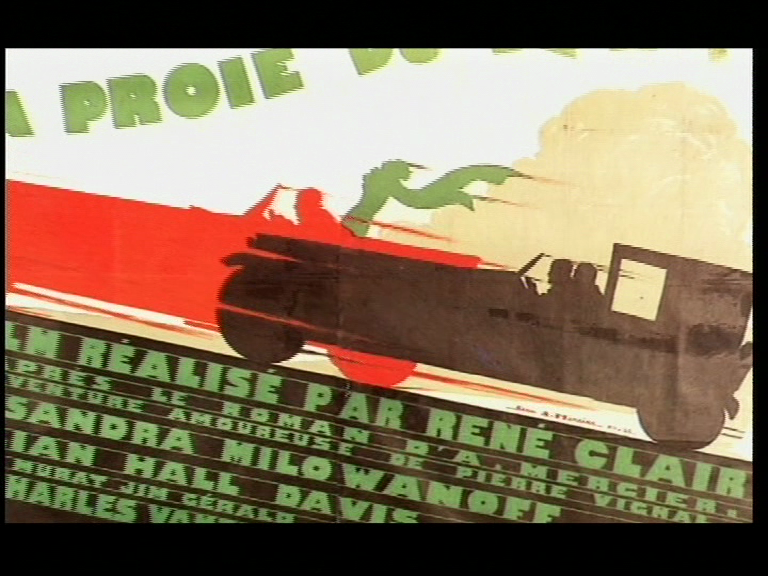

Troisièmement, et ce qui est aussi important, de nombreux jeunes réalisateurs français, les futures "fleurons" du cinéma français, ont fait leurs débuts sur la scène internationale, en particulier René Clair, Jacques Feyder, Marcel l'Herbier et Jean Epstein, où ils ont trouvé un moyen plus facile de promouvoir le genre expérimental.

Les pages des journaux et magazines cinématographiques français de ces années-là (La cinématographie française, Ciné-Journal, Ciné-Miroir), ainsi que des publications cinématographiques d'autres pays, sont remplies d'articles sur les groupes cinématographiques internationaux.

En voici quelques citations :

«...Le Grand Muet se transforme en une Babylone moderne dans laquelle aucun pandémonium n'est possible, car le langage y est aboli...Nous rêvons d'un syndicat paneuropéen qui s'opposera à la pénétration de la production hollywoodienne dans le Vieux Monde.... Une représentation française du syndicat international cinématographique VeSti (de Vladimir Wengeroff et d'Hugo Stinnes) Ciné-France-Film a été créée ; elle comprend également une société allemande, une italienne et une suédoise...».

Dans le cadre de notre recherche, nous souhaitons analyser autant des mythes qui sous-tendent les productions cinématographiques internationales et les découvertes du langage cinématographique que des innovations technologiques sur les plateaux de tournage.

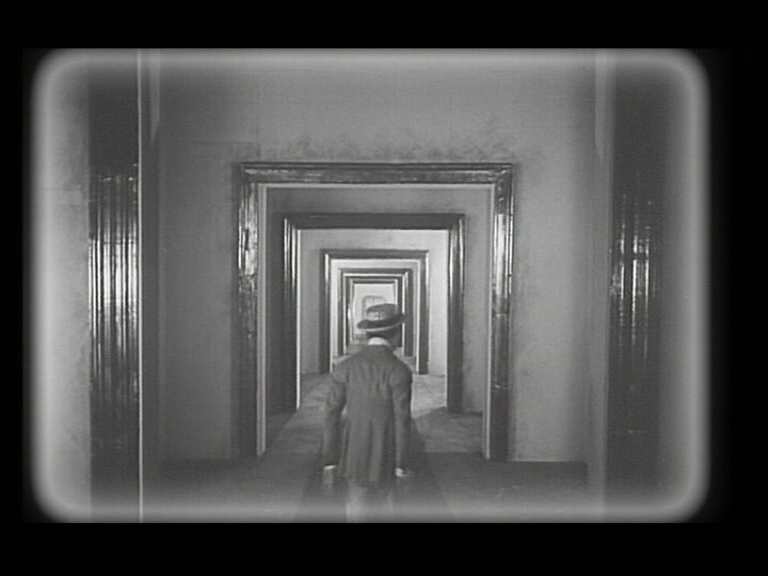

Thèmes scéniques populaires : motifs de l'exil, de la vie sous un masque (la réalité comme un carnaval), de la feinte (le destin des émigrants : «changement de l'apparence»), de la métamorphose du Temps (le Temps qui recule), et des univers illusoires.

Ces thèmes ont fourni de grandes opportunités pour le développement du langage cinématographique. Les coproductions internationales des années 1930 en France, en particulier Napoléon (Abel Gance), Casanova (Alexandre Volkoff, assisté d'Anatole Litvak et de Georges Lampin) et d'autres, ont représenté une percée dans les techniques de mise en scène et les décors.

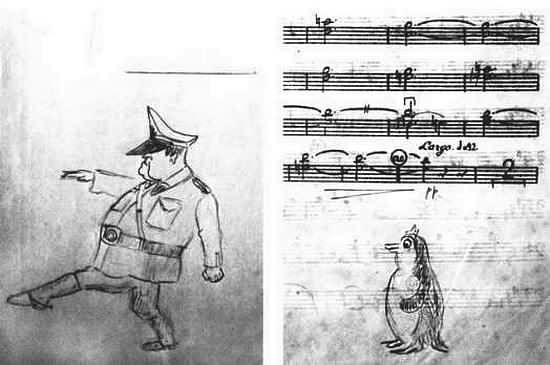

Aujourd'hui, nous pouvons déjà analyser des matériaux de travail tels que les pré-interviews réalisés en France et en Allemagne, notamment par René Clémenti-Bilinsky, Alexander Shwarz, et par d'autres.

Nous étudions le matériel provenant de films et de publications de cette période (une liste de films et de publications est fournie ci-dessous).

Le plan de tournage est en cours d'élaboration : sa géographie est assez large; et certains tournages préliminaires ont déjà été effectués (voir photos).

La recherche a été menée par l'équipe de la revue historique de cinéma

«CinEnigma », Marina Drozdova et Aleksandr Kiselev.

· L’Angoissante aventure, 1920

· L’Enfant du carnaval, 1921,

· Le Brasier ardent, 1922

· Le Chant de l’amour triomphant (Tourjansky), 1923

· La Dame masquée (Tourjansky), 1923

· Les Contes des mille et une nuits (Tourjansky), 1920-1921, Ermolieff-Cinéma

· Le Quinzième prélude de Chopin (Tourjansky)

· Kean ou Désordre ou génie , 1923

· La Maison du mystère, 1921-1929,

· Les Ombres qui passent, 1923-1924

· Le Chiffonnier de Paris, 1923

· Paris en cinq jours, 1925

· Carmen (Jacques Feyder), 1925- 26

· Un chapeau de paille d’Italie (René Clair), 1927

· Les Deux timides (René Clair), 1928,

· Le Double amour (Jean Epstein), 1925

· Feu Mathias Pascal (Marcel L’Herbier)

· Le Lion des Mogols (Jean Epstein), 1924

· Les Nouveaux messieurs (Jacques Feyder), 1928,

· La Tour (René Clair), 1928

· Les Bas-fonds (Jean Renoir), 1936

= La cinématographie française 1918-1966

Hebdomadaire

= Ciné pour tous 1919 – 1923 Hebdomadaire

= Ciné-Journal 1908-1938 Hebdomadaire

= Ciné-miroir 1922-1953 bi-mensuelle

La cinématographie française La variété de son contenu et sa longévité font de La cinématographie française la plus complète des revues corporatives. Luxueuse à ses débuts, très riche en encarts publicitaires, elle est d'abord dirigée par Pierre Simonot, puis elle est rachetée en juillet 1924 par Paul-Auguste Harlé. S'adressant au grand public aussi bien qu'aux professionnels, elle traite de tous les domaines du cinéma, s'intéressant notamment dans des suppléments à la technique et au matériel, à l'architecture des salles, au petit format, au cinéma éducatif, etc. Très attentive dès son origine à l'évolution du cinéma international grâce à un réseau de correspondants, La cinématographie française rend compte des festivals (numéro spécial annuel sur le Festival International du Film (Cannes), quotidiens de Cannes et de la Mostra Internationale d'Art Cinématographique (Venise). Elle est une précieuse source de références par ses fiches techniques des films présentés, regroupées chaque année dans l'Index de la Cinématographie française depuis 1945. Paul-Auguste Harlé permit la création de la Cinémathèque Française grâce à son soutien (Henri Langlois avait signé quelques articles au début des années trente dans la revue). Quelques années après la disparition de Paul-Auguste Harlé, et après avoir été un temps dirigée par Armand Panigel, La cinématographie française fusionne avec Le film français en 1966.

Ciné pour tous

D'apparence modeste, imprimée sur du papier très médiocre, cette revue, destinée au grand public, se distingue par le sérieux et la qualité de ses informations. Les articles consacrés aux acteurs et réalisateurs ne sont pas l'occasion de multiplier anecdotes et scandales, mais fournissent de très bonnes biofilmographies. A chaque nouveau film est publié un document, intéressant précurseur de la " fiche technique ", qui fait état de son générique complet. Enfin, Ciné pour tous, au travers de ses articles divers sur la vie professionnelle, les tournages, l'économie, " l'art " du cinéma (notamment signés par Emile Vuillermoz) diffuse discrètement auprès de son public un message assez " moderne ". On peut lire par exemple : " Ceux qui " construisent " le cinéma français d'aujourd'hui [...] ne sont point les interprètes, jouets en quelque sorte entre les mains des réalisateurs, ce ne sont point les auteurs de scénarios [...]. Ce sont les réalisateurs qui comptent le plus. "

Ciné-journal

Fondée le 15 août 1908 par Georges Dureau, ancien rédacteur en chef de l'éphémère Phono-cinéma-revue, Ciné-journal est le premier organe régulier de l'industrie cinématographique. Se présentant comme " un intermédiaire entre les marchands de films, les fabricants d'appareils et les exploitants " et comme " conseiller " de ces derniers, Georges Dureau " combattit pour la transformation en un art de ce qui n'était qu'une industrie " (" Sept ans après ", éditorial anniversaire du 15 août 1915). Pendant la guerre, la revue survit grâce à Mme Dureau. Outre les programmes des éditeurs et loueurs de films, la présentation de matériel, Ciné-journal ouvre ses colonnes aux organisations professionnelles naissantes. Bien que très attachée à promouvoir le cinéma français et tournée vers la province, la revue est toujours attentive aux informations de l'étranger. Cette ligne éditoriale demeure constante, malgré la disparition de Georges Dureau en 1928 et quelques péripéties éditoriales (absorption de Phono-ciné-gazette de Edmond Benoit-Lévy en 1909, fusion en 1923 avec Le Journal du film de Léon Druhot qui deviendra rédacteur en chef jusqu'à sa mise à l'écart par Maurice Bex en 1936, après avoir accueilli L'Entraide du cinéma de Vignal en 1934). Sa précocité et sa longévité font de Ciné-journal, témoin parfois un peu terne du développement de la profession cinématographique (on se rappellera pourtant la mémorable polémique sur l'invention de la Croix de Malte en 1927), une inestimable source d'information.

Ciné-miroir

"Ciné-miroir a surtout pour but d'amuser, de distraire, d'être le journal de la famille par excellence ". Tout est dit en ces quelques lignes d'éditorial : films racontés, portraits de stars, ce gros tirage très illustré, émanation du quotidien Le Petit Parisien, est l'archétype du magazine grand public. Il faut noter cependant quelques rares articles de René Jeanne, Emile Vuillermoz, sur le cinéma d'enseignement, le documentaire, les cinémas étrangers. En trente ans d'existence (moins les six années d'interruption pendant la deuxième Guerre mondiale), Ciné-miroir ne change ni de formule ni de présentation.

Comments